攫取土地和堆积债务的地方政府融资方式,已经无法再实施。

“潮白新城”的居民太明白“住楼”这个词的意思了——将农民赶出他们的土地,逐出他们的家园,让他们住进没有电梯的新住宅。这是一种人为的城镇化。在此过程中,地方政府迫不急待地攫取弥足珍贵的土地。事实上,潮白新城是是由六个村庄转化而来的,现在成了贫民窟:荒凉、闭塞,垃圾满地。在一面水泥墙上,用雪白的大字禁止村民抗议。如,在政府信访办前放花圈和停尸,都会被视为犯罪。

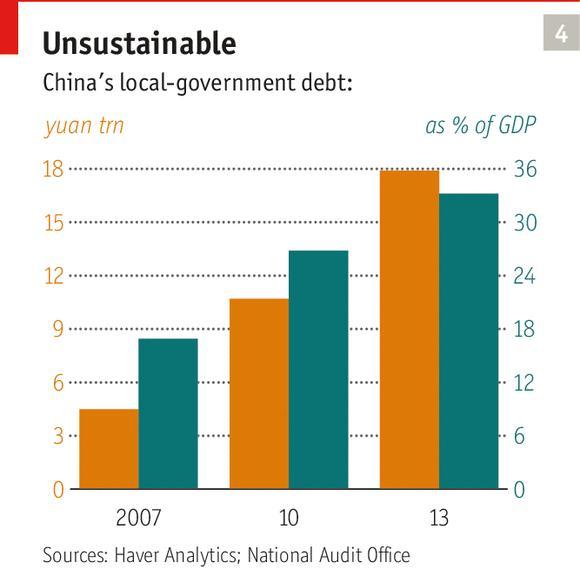

“潮白新城”这个名字本身,即体现了对此小区进行规划的地方政府官员的思维模式:让村庄消失,并在原来的地方建造56块住宅,以产生一个城市化的样子。就福利而言,这里居民仍然是农民,但对那些满怀自豪感的地方地方官员来说,城市化指标非常有用,因为这体现了政绩。“潮白新城”在河北香河,北京城东45公里。跟中国的其他地方政府一样,香河也有城市化指标:到2017年,达到 60% ,而整个国家的标准是,在2020年达到60%。2008年全球金融危机后,为了刺激经济增长,政府开始加大指标。为了实现这些指标,地方政府只得进行大规模融资。结果是:快速增长的债务使得投资人目瞪口呆(不是体量过大,而是增长的加速度太快)。

土地的好处很多,不但可以通过直接卖地取得资金,还可以将土地用于担保在银行取得融资。从上世纪90年代以来,这种学自香港的“土地批租”制度深受地方政府的喜爱。以此为根据,潮白新城这样的“新型农村公社”被建造出来了。在全国范围内,已经有成百万的农民被迫离开原来生活的地方。据媒体报道,一位地方领导在2010年的讲话中说,在三至五年,也就是仅一个任期内,就要拆迁总人口达一百万的多个村庄。以沿海的山东为例,2009年以来,将1200万农民转移到新了建立的5,200个新型农村公社。按地方政府的说法,这叫“迅速城镇化”。

现代化不都是好事

对地方的作法,中央政府不甚满意,并多次发出警示,要求地方政府通过与农民协商的方式解决问题,但收效并不明显。北京的媒体也曝光了几起农民在被迫“住楼”过程中发生的可怕事件,并将其与英国18、19世纪的圈地运动相提并论—— 当时,英国的地主剥夺了农民使用公共土地的权利。去年九月,《新民晚报》详细报道了“潮白新城”满是裂缝的墙壁、灌水的地下室、下沉的天花板和漏水的下水管道。

一些地方政府进行的强拆,也引起了农民的不满。据一家官方媒体的报道,信访总量的60%跟地方政府的强拆有关。多伦多大学的Lynette Ong说,有些强拆甚至跟黑社会有点关系——地方政府雇佣这些社会渣滓,将农民赶出家园。有时,这种大规模的驱赶会引起农民的抗议,但强力策略会震慑住农民,使其抗议顿时瓦解。微博、微信这些社会媒体上不时曝光强拆过程中发生的人命事件,让中央政府感觉很尴尬。但是,比强搬更严重的,是隐藏其后的失控的金融系统,以及未履行职能的地方政府。

潮白新城就是很好的例子。地方政府将25 英亩强征来的土地卖给开发商——秀兰集团。在此土地上,这家开发商用建造了—群奢侈的法式建筑:左岸城。一条宽广的马路将其与农民的新住宅分开。我们不知道秀兰集团的总投资额是多少,也不知道其资金来源。

但这家公司的网站披露,它跟一家国有的大型信托公司有良好的合作关系。在中国,信托公司的数量非常多,并且公开承认其为地产项目提供融资。信托公司作为“二银行”,受到的监管比正规银松得多。渣打银行的Stephen Green 将这种“银信合作”称为“正规银行的影子活动”,即银行让信托替它们做银行不愿意或不方便做的事情,如向房地产和其他风险较大的项目发放贷款。

在资产端,银行和信托公司主要是通过出售理财产品(WMPs)取得资金。理财产品提供的收益率,远比存款高。在中国,存款利率的上限是受到管制的,很低,甚至真实利率是负的。这种源自苏联的金融模式,一下子还无法全部摆脱。理财产品是一种短期融资工具,但支撑的往往的长期项目,这就产生了期限错配,很危险—很多金融机构通过发行新理财产品来支持到期产品的本息。 2012年,当时的中行行长,现在的证监会主席肖钢称之为“就某种意义而言,...... 这是一种宠氏骗局”。

从理论上讲,当理财产品出问题时,银行并不承担责任。但事实上,当出现违约后,总能找着办法不让投资人承受太多损失,甚至不承担任何损失。(迄今为止的最大的一个潜在违约,是通过工行发行的4.9 亿美元的信托产品。在今年1月份,信托产品到期。信托产品投向的一家矿产企业,在凭借己力已经“玩不转”的情况下,突然得到“绿灯”,继续往前推进。)

由于没有中央政府的授权,地方政府不能从正规的银行借款,也不能发行市政债券。逐渐地,地方政府成了影子银行最大的债务人。通过影子银行借来的资金,大多用于基础设施建设,包括对村庄进行拆迁,希望由此导致的“城镇化”能刺激经济增长。为了应对2008年金融危机,中央政府放松了信贷。2009年,信贷数量翻倍。许多资金以各种方式直接间接地涌向地方政府的手里,而地方政府沉醉在投资的狂热中。带来的结果是债务的增长。理财产品和地方债务,成了境外投行和媒体看空中国经济的主要原因。

我们有足够的理由担心地方债务,以及其对金融机构影响。但是,发生金融崩溃几乎是不可能的。根据国家审计署去年12月发布的审计报告,在2013年年中,地方政府直接负债10.9 万亿人民币 ($1.8万亿美元 ),比2010年增长了60%。这无论如何算不上严重。即使加上地方政府或有债务(如地方国企的债务),这个数额也仅为GDP的三分之一。中央政府不可能让地方政府违约,所以这些债券主要是中央政府所担心的事情。研究机构GK Dragonomics认为,地方政府的总债务可能达到GDP的70-80%,这个数字依旧比许多发达国家低得多。而这些发达国家,增长比中国缓慢得多。

但不能否认的是,地方债务带来的风险确实在一点点地累积。标普认为:如增长放慢,以前看起来可行的项目,就会变得不可行。标普勾画了一个场景:信托产品违约,投资人不再购买新产品,导致非银行金融机构的资金来源枯竭。这样,投资下降,结果是房地产价格下降。而不良贷款增多,对银行形成压力。信贷进一步收缩,从而进一步危及经济增长。但是,如遇到这种危机,中央政府会将不良贷款从银行的帐上剥离,并指令银行继续放贷。同时,中央政府会增加投资——尽管这种作法不能从根本上解决问题,但绝对可以避免迫在眉睫的危机。

为了一劳永逸地消除这种金融风险,中国必须进行一系列金融改革。最紧迫的是,取消对银行存款利率的限制。这样,老百姓就不会将存款转移至风险过大的理财产品。种种迹象表明,中国的改革正在朝这方向走,但力度远远不够,只是中央一直在强调市场的作用。周小川在三月表示,在一二年内完成利率的全部自由化。但银行本身对这种改革一点热情也没有,因为存款的高利率,会削弱它们的利润空间。

在以下二个对改变地方政府债务困境很关键的领域,改革的进展也同样放缓:一个是地方政府的投资义务,如基础设施的融资方式;另外一个是农村集体土地所有权。这二个领域的改革,对于中国进行新型的“以人为本”的城镇化能,以及抑制地方政府征地的冲动,能起到至关重要的作用。

地方政府缺乏进行投资的资金,但这个问题是中国政府自己造成的。1994年,由于中央政府收入在国家总收入中的份额急剧下降,政府对税收系统进行了大调整,以确保中央政府的收入。但是,这次税收改革增加了地方政府的负担,因为地方政府还得对教育和医疗保健这些费钱的事项负责。通过省级政府,中央政府向地方政府进行了一定的转移支付,以满足地方政府基本费用,但远远不够:地方政府只占国家财政收入的一半,确要对80%的费用承担责任。

为了填补这个“窟窿“,地方政府将手伸向了农村集体土地。由于城市房地产已经为个人所有,法律对之提供了很好的保护。也就是说,城市居民的房地产权利从上世纪90年代末以来得到了极大的加强,但农民的土地权利,确定不是这样。根据美国Landesa 农村发展研究所的统计:在其调查过的1,791个村庄中,在2007 — 2011年间,征地的数量提高了将近三倍。来自土地的收入,2001年占地方政府收入的六分之一,十二年后,已经升至四分之三。

城市化的成本

给予农民工城市的福利,是一项花钱的事。除非能找到一种帮助地方政府融资的新方式,否则解决的方法还是老路子:继续征地。中央政府可能会提供些帮助,但在多大程度上能负担得起?对于可能要求的费用的测算,研究机构得出的结论非常不一致。中国社科院的报告认为,让一个农民工享受城市的全部福利,成本是13万元。2010年进行的一项政府研究,得出的数字为8万元。但是,华盛顿大学的Kam Wing Chan认为,即使每个农民工10万元,总数额还是可以控制的。

根据陈教授的测算,这个数额为23万亿元,相当于中国2012年GDP的44%。这么大的数字,没有一个经济体都能够承担。但这些费用,不会是一下发生。如果以渐进的方式进行,每年将2000万农民工融入城市,意味着每年花费2012 GDP的3.8% ,则完全可控。事实上,10万元医保和其他费用能延及终生,所以将2000万人变成城市居民的年成本,为2013 GDP的0.1%。陈教授说:这仅相当于中国2008年奥运会所花费用的五分之一。

这将意味着,让农民取得对土地的全部所有权。但这样做的话,会使地方政府征地变得更加困难,更难找抵押品物来借巨额的债务。但这样,可以使农民的力量增强,甚至还可能结束村干部的独裁——有些村干部利用手中掌握的对土地的权力,将国家、集体利益塞进了个人的腰包。去年11月,政府保证让农村集体土地(非耕地),以同等条件进入市场。但这需要时间——在农村,甚至断定谁拥有哪块土地,也是件棘手的事。更重要的是,地方政府对于送出已有的“现金奶牛”,反应并不积极。

但是中央政府得继续推进这件事。如果说金融稳定和社会稳定还不能作为充足的理由,还有一个因素应该考虑:由于地方政府随心所欲地的征地,由此带来城市化的野蛮生长。这种不受限制的扩张,在美国的一部分地区可能有效,因为那里有大量的空地(尽管以环境和生活质量为代价)。但在中国,在过去的三十多年内,城镇化迫使大约大量农民离开土地,得到的补偿并不充足,这种发展方式难以为继。

译自:《经济学人》 2014年4月19日

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号